Spirometrie ist die Basis der pneumologischen Diagnostik. Allerdings können unbewusste Fehler bei der Durchführung zu Messfehlern und damit zu falschen Diagnosen führen oder der Schweregrad der Erkrankung kann falsch eingeschätzt werden.1 Es kommt dabei nicht nur auf die Mitarbeit der Patient*innen, sondern besondersauf die Anleitung durch das medizinische Fachpersonal an.

In diesem Praxistipp fassen wir kurz und knapp zusammen, worauf es ankommt, damit die spirometrische Messung zuverlässige Ergebnisse liefert. Dies beinhaltet die folgenden Themen:

- Einheitliche Messung innerhalb der Praxis

- Vorabhinweise für Patient*innen

- Die richtige Körperhaltung

- Bestwertermittlung

- Wenn die Kurve nicht aussieht, wie erwartet –die häufigsten Fehlerquellen

Eine kurze Auffrischung der spirometrischen Diagnosekriterien für Asthma

und COPD finden Sie hier:

So gelingt eine gute Spirometrie

1. Einheitliche Messunginnerhalb der Praxis

Eine uneinheitliche Messung innerhalb der Praxis durch verschiedene Mitarbeiter*innen ist als mögliche Fehlerquelle häufig nicht bewusst. Eine einheitliche Messung ist aber entscheidend für die Vergleichbarkeit der Messwerte und somit die Verlaufskontrolle unter Therapie.1 Bereits kleine Unterschiede in der Durchführung (z.B. Messung im Sitzen vs. Stehen) können die Messwerte beeinflussen.1

Tipp: Die Kolleg*innen in der Praxis, die die Lungenfunktionsdiagnostik bei den Patient*innen anleiten, sollten bei einander die Spirometrie durchführen und sich dann auf ein einheitliches Vorgehen einigen. Dieses Vorgehen kann z.B. auch in einer kurzen Checkliste dokumentiert werden. Damit garantieren Sie eine standardisierte Lungenfunktionsprüfung.

2. Vorabhinweise für Patient*innen

Wichtige Dinge, diePatient*innen beachten sollten sind1:

- Keine schwere körperliche Belastung innerhalb der Stunde vor der Spirometrie

- Kein Tragen einengender Kleidungsstücke

- Abstinenz: Rauchen 1 Stunde, deftiges Essen 2 Stunden, Alkohol 4 Stunden vor der Untersuchung

- Medikamenteneinnahme am Untersuchungstag: falls möglich langwirksame Inhalativa mind. 12 h (wirkstoffabhängig), Notfallspray 6 h vorher absetzen. Falls nicht möglich, dokumentieren. In der Verlaufskontrolle möglichst einheitlich handhaben.

Wenn die Patient*innen die wichtigsten Verhaltensregeln nicht kennen und befolgen, kann es dazu führen, dass eine Spirometrie am Untersuchungstag nicht wie geplant durchgeführt werden kann oder die Ergebnisse verfälscht werden.1

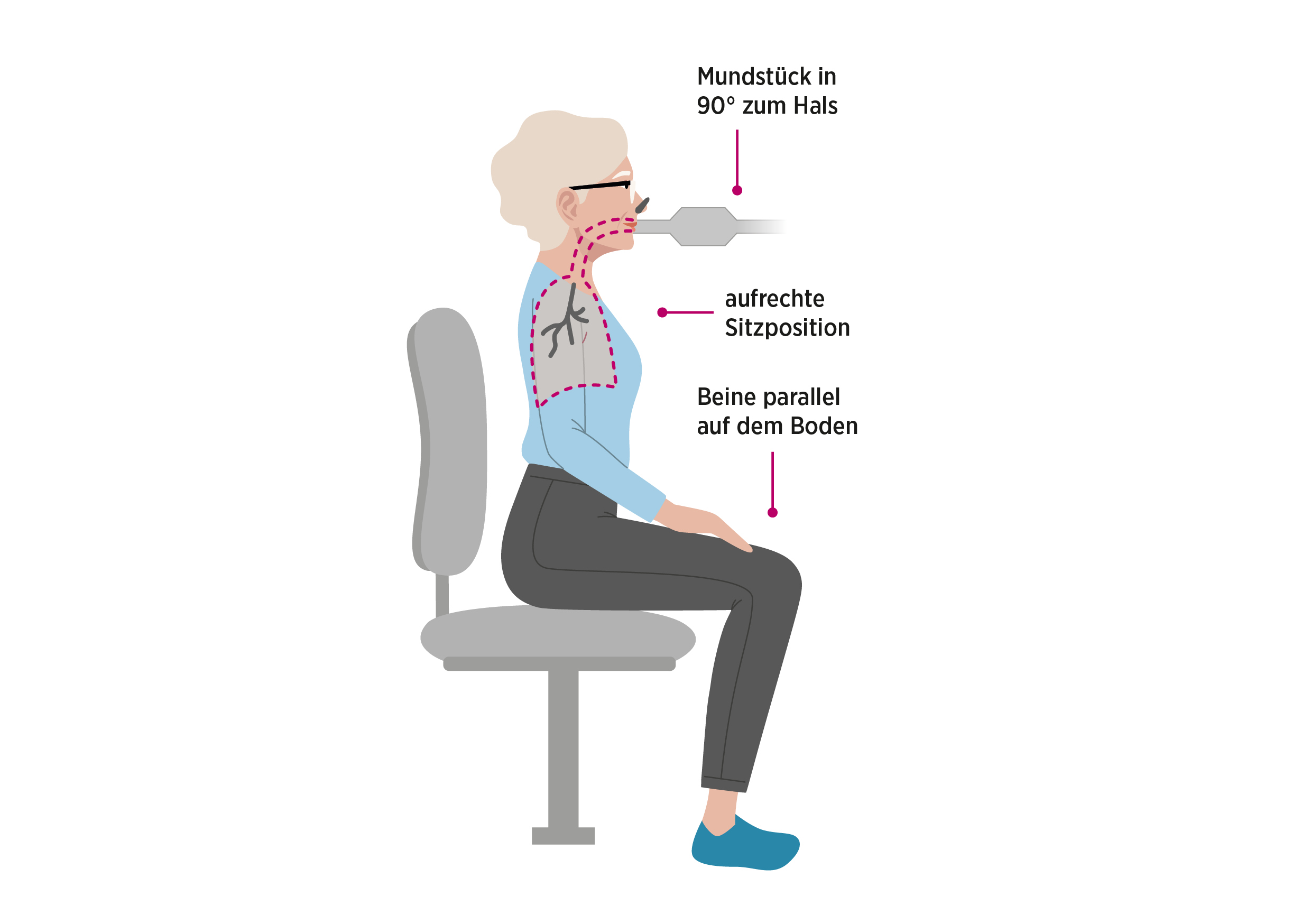

3. Die richtige Körperhaltung bei der Spirometrie (Abb. 1)

- Die Messung erfolgt generell in aufrechter Sitzhaltung (nicht im Stehen), da alle Normalwerte sich auf die sitzende Position beziehen und es sicherer ist, falls beim Manöver Schwindel o.ä. auftritt.1

- Die medizinische Fachkraft sitzt oder steht seitlich neben dem/der Patient*in, um die Infektionsgefahr für die Fachkraft zu verringern.1

- Die Nase des/der Patient*in wird mit einer Nasenklemme luftdicht verschlossen.1

- Der/die Patient*in nimmt das Mundstück des Viren/Bakterien-Filters vor dem Strömungssensor zwischen die Zähne, die Zunge liegt unter dem Mundstück.1

- Der/die Patient*in wird aufgefordert, die Lippen fest um das Mundstück zu schließen. Dabei ist insbesondere auf den Lippenschluss an den Mundwinkeln zu achten.1

4. Bestwertermittlung – so gelingt es

- Den Test vorher deutlich erklären und eventuell demonstrieren.1

- Patient*innen zu maximaler Anstrengung motivieren - mit Gestik und Worten. Die Anweisungen und das Timing können durch die passende Intonation unterstützt werde (z. B. „Und JETZT (!) tief einatmen.“)1

- Mindestens 3 Messungen durchführen.1

- Die Leitlinie schreibt vor, dass mindestens drei Versuche durchgeführt werden müssen, um die Reproduzierbarkeit und damit die Güte der Anleitung und Mitarbeit bestimmen zu können.1 Hierbei dürfen sich die Ergebnisse des besten und zweitbesten Versuches für FEV1 und FVC nicht um mehr als 150 ml bei unterscheiden (bei Kindern ≤ 6 Jahre um nicht mehr als 100 ml bzw. 10 %).1

- Die Leitlinie schreibt vor, dass mindestens drei Versuche durchgeführt werden müssen, um die Reproduzierbarkeit und damit die Güte der Anleitung und Mitarbeit bestimmen zu können.1 Hierbei dürfen sich die Ergebnisse des besten und zweitbesten Versuches für FEV1 und FVC nicht um mehr als 150 ml bei unterscheiden (bei Kindern ≤ 6 Jahre um nicht mehr als 100 ml bzw. 10 %).1

5. Wenn die Kurve nicht aussieht, wie erwartet – die häufigsten Fehlerquellen

- Kalibrierung überprüfen; mindestens einmal täglich, noch vor der ersten Untersuchung kalibrieren bzw. verifizieren.1

- Keine maximale Anstrengung durch den Patienten; kann zu unvollständiger Inspiration/Exspiration und/oder verminderten Flussraten führen.1

- Fehler am Mundstück: Kein fester Mundschluss, Zähne „beißen“ nicht auf Mundstück, Zunge innerhalb des Mundstückes.1

- Prothese oder Brille im Weg1

- Husten; kann zu einer unregelmäßigen Kurve führen.1

Einen detaillierteren Einblick in die aktuellen Empfehlungen derdeutschen Leitlinie zur Spirometrie1 finden Sie hier .

Referenzen

- Criée C.-P. et al., Aktuelle Empfehlungen zur Lungenfunktionsdiagnostik, Atemwegs- und Lungenkrankheiten 2024; 50: 111-184, DOI: 10.5414/ATX02776.

Inhalt teilen